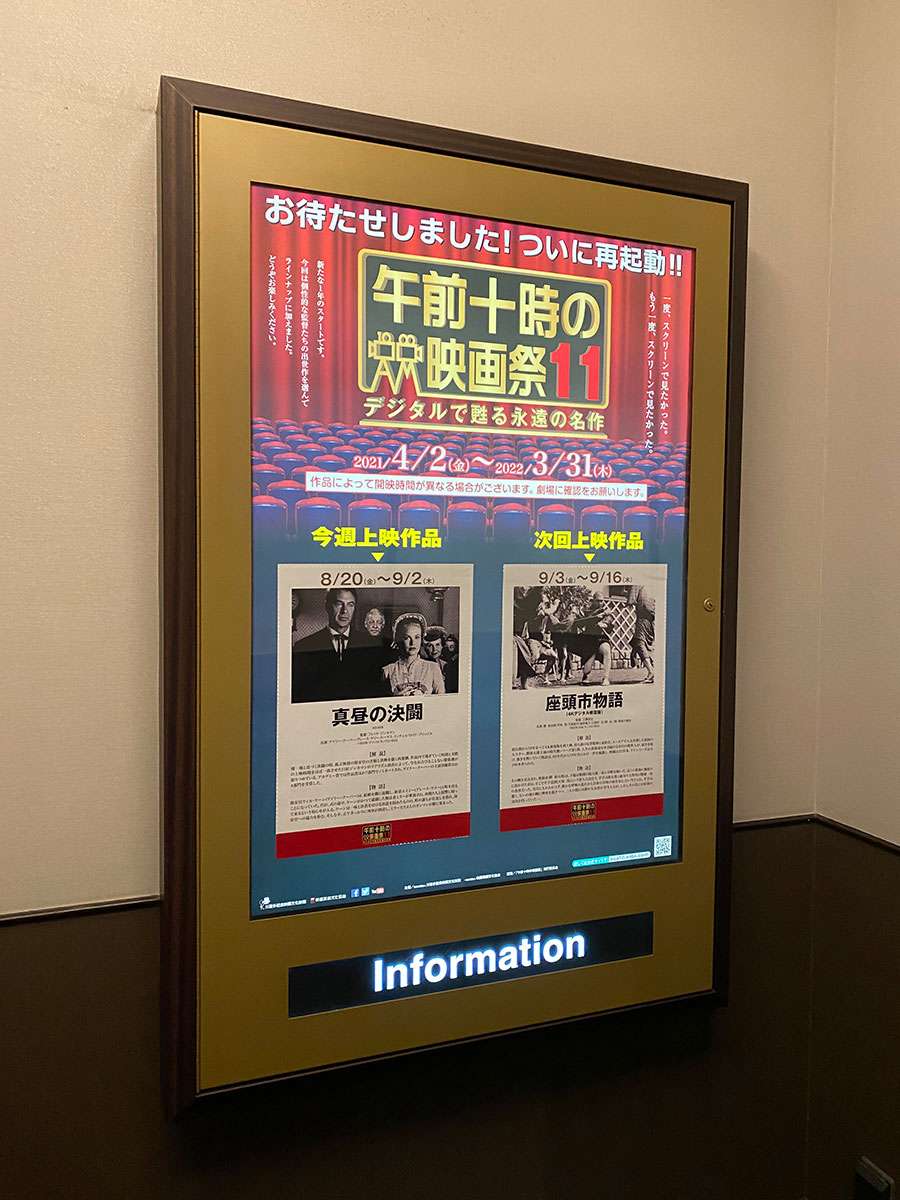

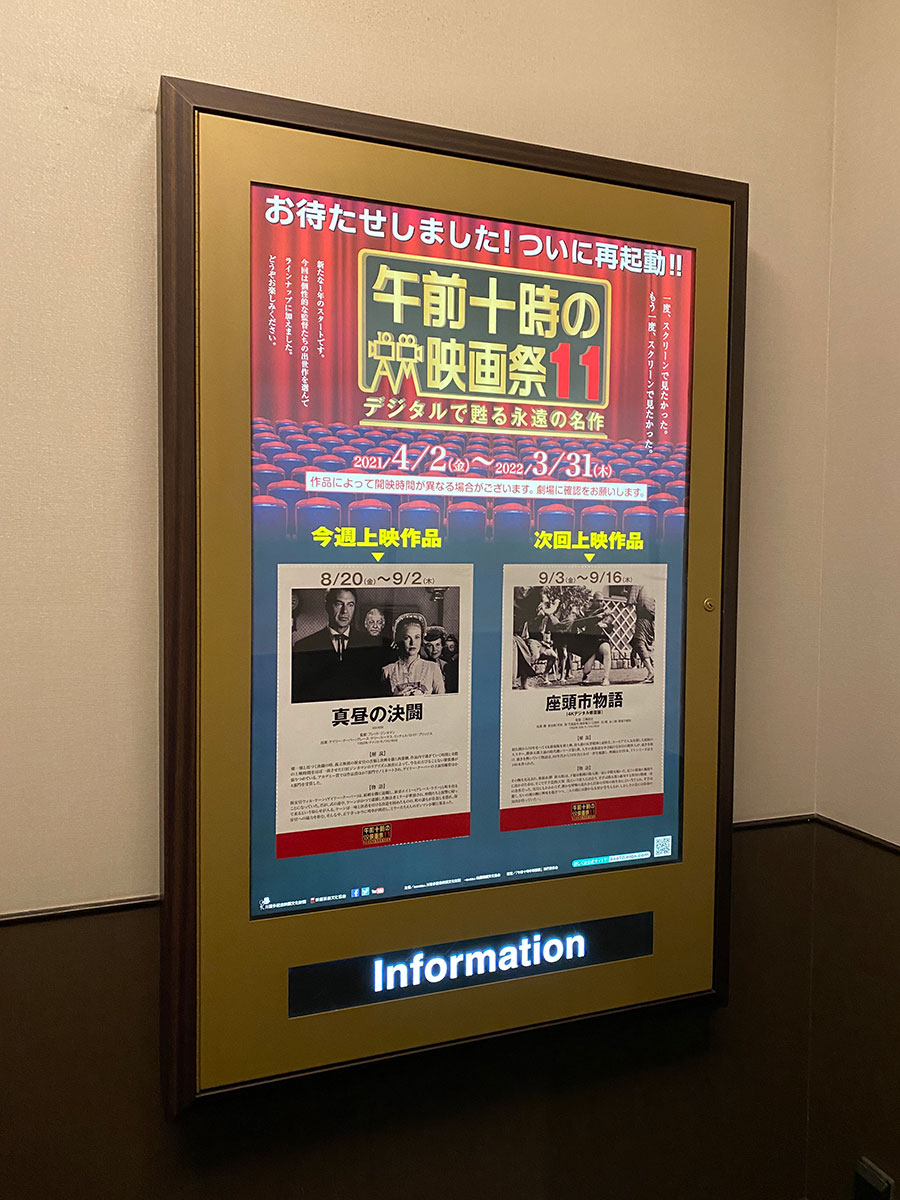

TOHOシネマズ日本橋、エレベーター前に掲示された『真昼の決闘』上映時の『午前十時の映画祭11』案内ポスター。

原題:“High Noon” / 監督:フレッド・ジンネマン / 脚本:カール・フォアマン / 原案:ジョン・W・カニンガム / 製作:スタンリー・クレイマン / 撮影監督:フロイド・クロスビー / プロダクション・デザイナー:ルドルフ・スターナッド / 編集:ハリー・ガースタッド、エルモ・ウィリアムズ / キャスティング:ジャック・マートン / 音楽:ディミトリ・ティオムキン / 出演:ゲイリー・クーパー、グレイス・ケリー、トーマス・ミッチェル、ケティ・フラド、ロイド・ブリッジス、オットー・クルーガー、ロン・チェイニー・Jr.、イアン・マクドナルド、シエブ・ウーリー、リー・ヴァン・クリーフ、ロバート・ウィルク、ジャック・イーラム / 初公開時配給:日本ユナイテッド・アーティスツ×松竹洋画部 / 映像ソフト日本最新盤発売元:Paramount Japan

1952年アメリカ作品 / 上映時間:1時間25分 / 日本語字幕:?

1952年9月17日日本公開

午前十時の映画祭11(2021/04/02~2022/03/31開催)上映作品

2017年9月21日映像ソフト日本最新盤発売 [DVD Video]

TOHOシネマズ日本橋にて初見(2021/08/24)

[粗筋]

ウィル・ケーン(ゲイリー・クーパー)はその日を最後に、ハドリーヴィルの保安官の職を辞することになっていた。町長(トーマス・ミッチェル)や判事(オットー・クルーガー)に見届けられるなか、エイミー(グレース・ケリー)という新しい妻を得て、別の土地で穏やかな暮らしを始める、はずだった。

しかし、駅員が手ずから運んできた電報が、ケーンから幸せな時間を奪う。かつてこの街に暴力で君臨し、ケーン自身の手で逮捕した犯罪者フランク・ミラー(イアン・マクドナルド)が釈放され、正午の列車で到着するというのだ。駅には既にフランクの弟ベン(シエブ・ウーリー)をはじめとする3人のアウトローが控えている。フランクが仲間たちとともに、ケーンを狙っているのは明白だった。

町長たちは、ケーンに早々に街を離れるよう勧め、ケーンも当初はその意見に従った。しかし、このまま逃げたとしても、フランクたちは地の果てまで追ってくる、と予感したケーンは、立ち向かう決意を固め、すぐさま引き返した。エイミーはケーンのその判断を詰り、もし残るというならひとりで街を離れる、と言い張る。ケーンは新妻の自由にさせようと、列車が来るまでホテルで待つように指示した。

フランクたち4人に立ち向かうには人手がいる。すぐさま駆けつけた若い保安官補のハーヴェイ(ロイド・ブリッジス)は、手助けする代わりに自分を次の保安官に推挙するよう取引を持ちかけてきた。しかしハーヴェイはまだ若く血気盛んで、判断力に不安がある。そのときではない、と推挙を拒むと、ハーヴェイは協力を拒んでしまう。

ケーンは酒場や教会、更に前任の元保安官にも助力を請うが、様々な理由を掲げて、誰ひとり手を貸そうとしなかった。ケーンは遺書を用意し、悲愴な覚悟で、フランクたちを迎え撃つのだった――

[感想]

構成だけ見れば、お馴染みの西部劇そのものだ。だが本篇、決して一筋縄では行かない。

クライマックスの一騎打ちまでは、前提となるトラブルを積み重ねていくのだが、本篇の場合、そこに籠められた風刺性が強烈だ。

明示はされないが、主人公ケーンは人望の厚い保安官であったことが、冒頭の結婚式のシーンから窺える。有力者から盛大に祝福され、任期を一日とはいえ前倒しで終わらせ平穏な暮らしを勧められるのは、それだけこの地での職務が苦難続きであったことを匂わせる――開拓時代はどこも似たようなものだったかも知れないが、それをシンプルに実感させる語り口は洗練されている。

しかし、かつて捕らえた無法者が彼を狙って街に戻ってくる、という一報が入る。この時点でも住民達はケーンを気遣う素振りを見せ、早々に街を離れるように促す。そこまでは住民達の態度は一貫しているが、ケーンが遺恨を残さないために対決を覚悟して戻ってくると、住民達の反応は様変わりしてしまう。

角度によっては、住民達たちの変心には頷ける部分もあるのだ。判事は身の安全を重んじ、早々に逃げることを決める。教会に集う人びとは、無法者フランク・ミラーが標的にしているのがケーンひとりであることから、関わることで却って自分たちの命を危うくする、と及び腰になる。若い保安官補はこの状況を逆手に取り、手助けする代わりに自分を時期の保安官に推挙するよう求めてくる。

未だ法が力を持ち得ない時代であればこそ、の保身である。その感情や判断は決して不自然ではないし、やむを得ないとも言える。しかし、危険を冒してでも、脅威を取り除こうと決断した主人公の立ち位置から見ると、あまりにも冷淡だ。ケーンと彼を狙うミラーとの因縁は、住民を守る、というケーンの保安官としての職務がもたらしたものだ。そして、ミラーの専横が罷り通っていたのは、住民のなかに、ミラーの暴力に屈する声が少なからずあったことが窺える。当時、ミラーと親しくしていた者たちからは反発を買っていることはケーンも承知していた節がある。だがそれでもケーンには、ミラーという脅威を取り除いたことで治安を改善した、という自負もあったのだろう。結果的にそれは、全方位からの非協力的な態度で報いられてしまう。責任をすべてケーンに押しつけ無関心を決めこむ、或いは、対決を通して発生するであろう悲劇だけを見越して振る舞うひとびとの様子には、薄ら寒いものを感じずにいられない。

本篇の秀逸さは、こうした大衆の身勝手さ、無責任ぶりといった描写が、時代を超える痛烈さを備えている点だ。

物語の部隊はオーソドックスな西部劇における、開拓時代の集落像の枠に収まり、クライマックスである決闘に向けた舞台作りとして機能しているが、トラブルにおける大衆の反応として括ると、どんな時代にも場所にも当て嵌まる。放置しておけば新たな危険を及ぼすこと、誰かしらが犠牲になることを承知していながら、個人の命や共同体としての均衡を保つため、という名目で事態を棚上げにしようとする。時として、それが正しい場合もあるが、本篇のように、責任や犠牲をたったひとりに背負わせるさまはまさしく“スケープゴート”だ。過程の息苦しさは、クライマックスの決闘の爽快感を生み出すとともに、エピローグでケーンが見せる仕種にも深い意味をもたらしている。

西部劇の名作のなかには、雄大な風景の美しさを捉え、構図にもこだわったものが多いが、そういう意味では本篇は過剰な色気を見せず、シンプルだ。しかし、過程におけるケーンと住民のやり取り、そして、彼を巡るふたりの女性のやり取りに重みがあり、豊富な滋味がある。

主題と裏腹にのどかで軽快な音楽も、本篇に複雑な味わいを添えている。派手ではないが、確かに西部劇のマスターピースのひとつと呼ばれるに相応しい作品である。

関連作品:

『

『昼下りの情事』/『裏窓』/『素晴らしき哉、人生!』/『ジャイアンツ(1956)』/『夕陽のガンマン』/『荒野の七人』/『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト』

『ダーティハリー』/『刑事ジョン・ブック/目撃者』/『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3』/『マトリックス』/『ゴースト・ドッグ』/『トレーニング・デイ』/『3時10分、決断のとき』

コメント