原題:“Silver Linings Playbook” / 原作:マシュー・クイック(集英社文庫・刊) / 監督&脚色:デヴィッド・O・ラッセル / 製作:ドナ・ジグリオッティ、ブルース・コーエン、ジョナサン・ゴードン / 製作総指揮:ボブ・ワインスタイン、ハーヴェイ・ワインスタイン、ジョージ・パーラ、ミシェル・レイモ・クーヤテ、ブラッドリー・クーパー / 撮影監督:マサノブ・タカヤナギ / プロダクション・デザイナー:ジュディ・ベッカー / 編集:ジェイ・キャシディ,A.C.E. / 衣装:マーク・ブリッジス / 音楽:ダニー・エルフマン / 音楽監修:スーザン・ジェイコブス / 出演:ブラッドリー・クーパー、ジェニファー・ローレンス、ロバート・デ・ニーロ、ジャッキー・ウィーヴァー、クリス・タッカー、アヌパム・カー、ジョン・オーティス、シェー・ウィガム、ジュリア・スタイルズ、ポール・ハーマン、ダッシュ・ミホク、ブレア・ビー / 配給:GAGA

2012年アメリカ作品 / 上映時間:2時間2分 / 日本語字幕:稲田嵯裕里

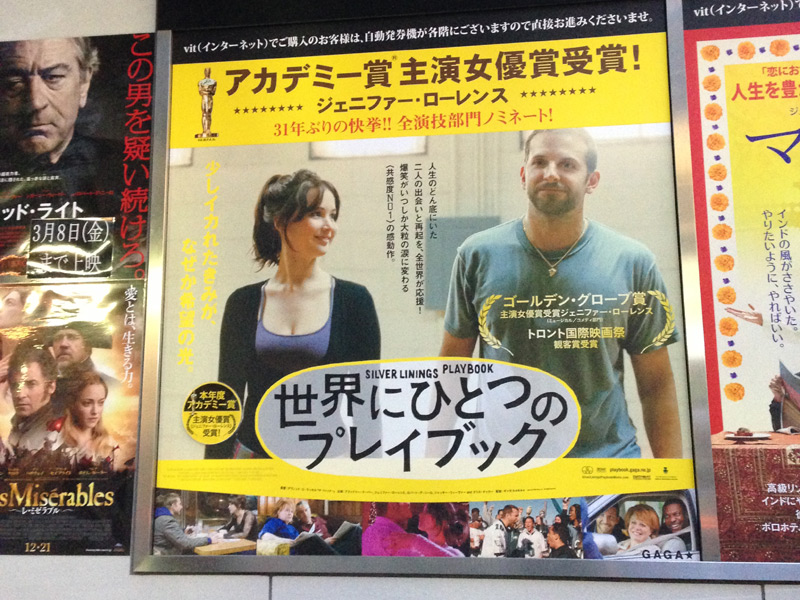

第85回アカデミー賞主演女優賞受賞(作品・監督・脚色・主演男優・助演男優・助演女優・編集部門候補)作品

2013年2月22日日本公開

公式サイト : http://playbook.gaga.ne.jp/

TOHOシネマズシャンテにて初見(2013/03/01)

[粗筋]

パット(ブラッドリー・クーパー)を8ヶ月もの精神病院暮らしから救い出したのは、母のドロレス(ジャッキー・ウィーヴァー)だった。妻ニッキ(ブレア・ビー)の浮気現場を目の当たりにしたことが契機で、もともとの躁鬱病傾向が著しくなり入院していたが、ドロレスが裁判所に掛け合って、我が子を連れ戻したのである。

既に心の傷は癒えている、と信じての好意だったが、パットは依然として不安定なままだった。浮気を目撃した際、相手である男を暴行したため、ニッキの周囲は無論、自分にとってももと職場である学校の周囲に近づくことが禁じられているというのに、未だに元妻が自分を愛している、と思いこんで、関係修復のために躍起になっている。彼女が学校で教材として用いていた本の内容に納得できず暴れたかと思えば、彼女の姿を思い出そうと結婚式のヴィデオ映像を探して深夜に大騒ぎを繰り広げ……彼を強引に退院させたことに母が後悔するまで、そう時間はかからなかった。

戻って間もない頃、パットは偶然に再会した旧友のロニー(ジョン・オーティス)夫妻に、夕食に招かれる。やや困惑しながらも出かけてみると、彼の他にロニーの義理の妹ティファニー(ジェニファー・ローレンス)も招かれていた。なにか陰謀めいた空気に居心地が悪くなり、パットはティファニー共々、早いうちにロニー夫婦の家を辞去する。成り行きで彼女を家まで送り届けたパットだったが、「あなたの気持ちは解ってる。電気を消して××しない?」と、何故かふてぶてしい表情で誘われ、困惑した。未だに妻とのあいだに愛がある、と信じている彼には一切その気はなく、変態じみた誘いだ、と告げると、ティファニーは平手打ちをお見舞いしてきた。

翌る朝、ジョギングに赴いたパットは、ふたたびティファニーと遭遇した。どうして自分と同じコースを走っている、と問い質され、やはり今度も身に覚えのない疑いに、ティファニーが過去に淫らな行いで不運に見舞われた事実を指摘して返すと、彼女はだからどうした、と反論する。過去も含めて私は自分が好きだ、あなたに同じことが言える?

ぐうの音も出なかったパットに、周囲はティファニーと親しくすることを勧める。担当のカウンセラーであるパテル医師(アヌパム・カー)は、ロニー夫妻とティファニーが揃ってパットの前妻と交流があることを指摘し、夫の死の影響で未だに傷ついているティファニーの心を癒すことが出来れば、前妻の心証も良くなるかも知れない、と諭した。

それももっともだ、と納得したパットは、さっそくティファニーを食事に誘った。揃って不安定なふたりの会話はいっとき険悪になったが、最終的にティファニーはパットの手紙をニッキに手渡すことに同意してくれた。

しかしティファニーはそのために条件を彼に課した。ティファニーの趣味であるダンスで、悲願だった大会出場のために、彼女のパートナーになるよう求めたのだ――

[感想]

作中、ひとりぐらい頭のおかしいひとが紛れ込んでいると、物語のいい起爆剤として働いてくれることがある――しかし同時に、匙加減を誤ると、物語を破壊しかねない存在にもなる。だから、クレイジーなキャラクターというのは、けっこう扱いに困る代物なのである。

そういう意味では本篇は着眼から特殊だ。何せ、主人公であるパットはもちろん、対となるティファニーもかなり過激な人物である。彼らが抱える“病”に、よほど理解がなければあっさりと破綻しかねないほど繊細な素材だ。

しかし本篇におけるふたりの描写は、ユーモアと真摯さ、下品さと品性が絶妙なバランスを保っており、楽しくも快く、嫌味がない。冒頭からパットの支離滅裂な行動がユーモラスに描かれているが、彼が抱える双極性障害は決して笑い事ではない。本人の悩みも、周囲の苦しみもきっちり伝わるように描くことを怠らず、深刻になっていないのは、作り手が如何にこの“病”を理解し、丁寧に処理しているのかを証明している。実は監督のデヴィッド・O・ラッセル自身がこの病に苦しみ、それが原因で一時期は映画製作が困難になったほどだった、という事情もあるうえ、彼の息子もまた同様の病を抱えているという。本篇の誠実な描写は、彼自身の経験や、特異な病のために未だ悩む我が子のために、世間に理解して欲しい、という願いも本篇には込められているようだ。

だが、本篇の巧さはむしろ、周囲との関係性の構築にこそある、と私は感じた。いちばんクレイジーなふたりを取り囲むひとびとがまた、それぞれにある意味でクレイジーであることを織りこんでいるから、うまくバランスが保たれている。たとえばパットの父パット・シニア(ロバート・デ・ニーロ)は失業を契機にノミ屋を始め、その収益でレストランの開業を目指している。そこまではまあありそうな話だが、賭けの対象はもっぱら地元のアメフト・チームで、勝利のジンクスだから、と頻繁にパットを中継鑑賞に誘う。他人からすればそんなジンクスに意味などないのだが、すっかり信じこんでいるさまはやっぱり奇妙だ。パットの常識人めいた友人ロニーも妻との関係では風変わりな一面を見せるし、作中ではちらほらとしか登場しないパットの妻ニッキや、パットの母親にしても少し突飛な部分を窺わせる。コメディだから、とくくってしまうのはたやすいが、決してメイン2人ほどではない――彼らに比べると凡庸、穏当なものの見方をしている人々であるのが確かななかで、ところどころずれているから笑いとして機能し、同時にメインふたりを単純に逸脱した存在にしてしまわない。

この匙加減の優しさ、繊細さが本篇は隅々にまで行き渡っている。完全に一線を超え、間違いなくとち狂ってしまっているパットに対して、周囲のひとびとが施す配慮。その場で察しがつくものも多いが、のちのちの会話で、奇妙な出来事の理由が示されてハッとする場面もある。そこには利己的な理由も含まれていたりはするが、まるっきり無償の厚意ではないことが、むしろ自然だ。パットへの気遣いと、自分の願いがほどよく混ざっているから、押し付けがましさがない。気づいたとき、快い風が胸のうちを吹きゆくような心地がする。

コメディとは言い条、こういう作品はあまり笑えないこともあるのだが、本篇はそういう意味においても爽快だ。声に出して笑ってしまう場面も、不意をつかれて口許が綻んでしまう場面も随所にある。かなりあちこちに、アメリカの文化に親しんでいないと解りづらいネタが仕込まれているのも事実のようだが、文化や民族を越えた普遍的な笑いが本篇にはふんだんに盛り込まれている。恐らくそれこそ、色んな意味でクレイジーなひとびとに対して注がれた、ほんの優しい眼差しがもたらす最大の功績だろう。

本作は各賞で絶賛され、アカデミー賞においても作品、監督、脚色、編集のほか、久しくなかった、全演技部門で候補に挙げられる、という快挙を成し遂げた。受賞に至ったのは主演女優賞のジェニファー・ローレンスのみで、確かに彼女の、若くして完成された演技が特に光っていたことは事実だが、これまで二枚目キャラクターが主体だったブラッドリー・クーパーが見せた、不安定で傍若無人で、しかし繊細な演技もまた出色だった。彼とのコラボレーションであったからこそ、ジェニファーの演技も活きたのだろう。

非常にリアルで誠実ではあるが、それでも本篇の物語は、現実よりだいぶ柔らかい。本当に、こうした“病”に苦しめられているひとは、なかなか救いを得られないことがほとんどだろう。ただ、どれほどどん底にいても、本人や周囲の人々の気持ちひとつで、希望の光は射すのかも知れない――いや、もしかしたら、はじめから光、輝かしい部分はひっそりと近くにあるかも知れない。そういう気分にさせてくれる、ほろ苦くも和やかな甘みのある傑作である。

関連作品:

『ハッカビーズ』

『レッド・ライト』

『ラッシュアワー3』

コメント