原題:“Shane” / 原作:ジャック・シェーファー / 監督&製作:ジョージ・スティーヴンス / 脚本:A・B・ガスリーJr. / 撮影監督:ロイヤル・グリッグス / 特殊効果:ゴードン・ジェニングス / 編集:ウィリアム・ホーンベック / 音楽:ヴィクター・ヤング / 出演:アラン・ラッド、ヴァン・ヘフリン、ジーン・アーサー、ブランドン・デ・ワイルド、ウォルター・ジャック・パランス、エミール・メイヤー、ベン・ジョンソン、エリシャ・クックJr.、エドガー・ブキャナン / 配給:パラマウント

1953年アメリカ作品 / 上映時間:1時間58分 / 日本語字幕:高瀬鎮夫

1953年10月1日日本公開

2011年6月2日映像ソフト日本最新盤発売 [DVD Video:amazon]

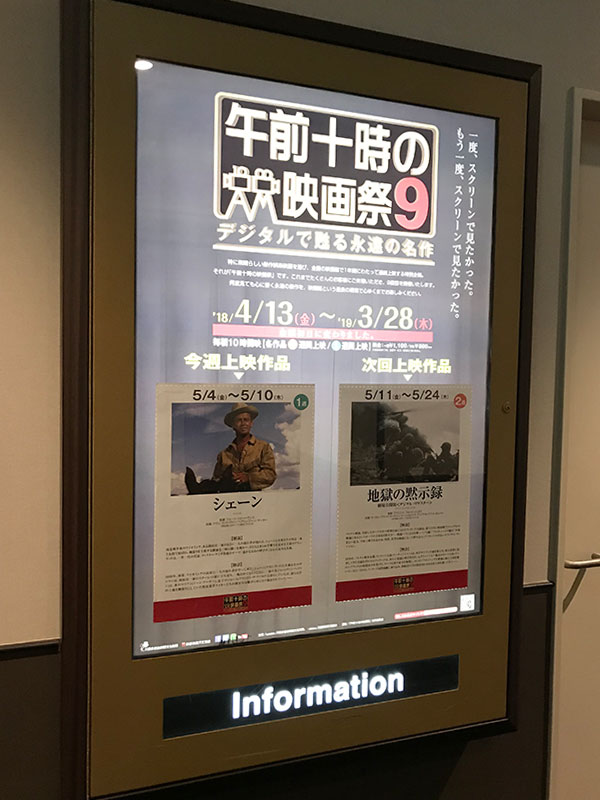

第2回午前十時の映画祭(2011/02/05〜2012/01/20開催)《Series2 青の50本》上映作品

午前十時の映画祭9(2017/04/01〜2018/03/23開催)上映作品

TOHOシネマズ六本木ヒルズにて初見(2011/07/15)

[粗筋]

ジョー(ヴァン・ヘフリン)とマリアン(ジーン・アーサー)のスターレット夫妻は、ワイオミング州ジョンソン群に購入した土地でささやかな牧場を営んでいる。だが、近隣で放牧を行っていたライカー一味はそうして定住した農家を好ましく思わず、折に触れ嫌がらせを仕掛けてくる。ジョーや周辺の農家たちはたびたび対策を協議するが、解決には至っていなかった。

ある日、またしてもルーフ・ライカー(エミール・メイヤー)たちがスターレット家に現れ威嚇しているところへ、たまたま居合わせたガンマンが、さり気なくジョーたちに助力した。

助けられたものの、流れ者に過ぎないそのガンマン――シェーン(アラン・ラッド)をジョーや周囲の農家たちは警戒したが、ジョーの息子・ジョーイ(ブランドン・デ・ワイルド)はあっさりと懐いてしまう。しばらく滞在する代わりに、牧童としてスターレット家に雇われることとなったシェーンは、服も新調し、ジョーと共に赴いた商店兼酒場でライカー一味にからかわれても、決して手出しをしなかった。

仁義を貫き、一介の牧童になろうと努力するシェーンを、ジョーはいつしか親友として認めるが、同時にマリアンも、シェーンの宿す陰と真摯な振る舞いに惹かれるようになる。ジョーでさえも妻や親友の胸中を察しており、いつしか奇妙な三角関係が築かれていた。

だがその一方で、ライカー一味と農家たちとのあいだの緊張は、じわじわと高まっていた――

[感想]

映画をあまり観ない人でも、“シェーン、カムバーック!”と子供が叫んでいるあのシーンだけは知っている、という人は多いはずだ。あの一場面でも、それまでのドラマをうっすらと感じさせ、深い情感を漂わせているからこそ名場面として定着し、数多のパロディが生み出されているわけだが、あのシーンだけで知っている気になっているなら、それは非常に勿体ない。

要素要素を抜き出すと、有り体の西部劇のように感じられる。ガンマンが、ならず者に悩まされている牧場に雇われ、善良な人々を救う――確かにこれだけならごくありがちな筋だ。ただ本篇は、それを丁寧な心理描写や、状況を緻密に補強することで、非常に滋味のあるドラマに仕立てている。

本篇の登場人物たちは、決して多くを語ろうとしない。タイトルロールであるシェーンが最も顕著で、過去に何があったのか、どうしてあっさりとガンベルトを外し牧童として雇われたのか、などそうした背景を一切語ろうとしない。それはスターレット夫妻も同様で、特にシェーンとの関係を深めていくにつれ、彼らの表情、所作は実に繊細になっていく。シェーンとのあいだに友情を築くと共に、彼が妻に惹かれていることを薄々察しながらも、敢えて追求はしないジョー。ジョーを家族として愛しながら、シェーンに対する想いも強まり、両者のあいだで揺れるマリアン。そうした微妙な三角関係が巧みに切り出されるダンス・パーティの場面は、その陽気さの背後に切なさが閃き、それぞれの感情を理解しながらも節度を保つシェーンたちの心根に打たれる想いさえする。

この関係性はそのまま、終盤のドラマの圧倒的な厚みに繋がっていく。いちどは外したガンベルトをシェーンがふたたび巻き直すくだり、直後のシェーンとジョーが殴り合う姿の切なさ、そして別れ際のマリアンとのやり取り。それぞれが本心を語ることなく、互いの幸せを思いやっているが故の修羅場。のちの決闘シーンと比較しても、非常に熱いひと幕だ。

全体としての出番は決して多くないものの、彼らなりの正当性を唱え、そのうえでふてぶてしく振る舞う悪役の存在感もいい。とりわけ、途中で雇われるガンマンなど、台詞さえ最小限だが見事なオーラを放っており、シェーン最後の戦いを見事に彩っている。

西部劇は四六時中撃ち合いをしているよりは、一点に絞って場を盛り上げていくほうがインパクトが強烈なのだが、本篇などはその構成もまた巧みだ。巧みすぎて、ドラマ部分と決闘のシーンのインパクトが均質化され、全体を眺めると“西部劇”という印象さえ乏しくなるほど、よく練り込まれている。

そうしてすべてが決着したあとに、あのラストシーンがある。両親よりも先にシェーンに心を開いたジョーの息子ジョーイが、必死にシェーンを追い、決闘を見守ったあとで繰り広げられる一連のやり取りは、どうしても最後の“シェーン、カムバーック!”だけがクローズアップされがちだが、その前の会話を含めると尚更に感動的だ。言葉少なだったシェーンが初めて、僅かながら自らの過去や本心について口にし、そうして去りゆく彼を必死に説得しようと言葉を連ね、それでも遠ざかっていく。

このラストシーンについては、ある説が唱えられているが、個人的には説というより、それ以外あり得ないように思う。言葉よりも表情、シチュエーションで語ろうとする傾向のある作品なのだから、明白な仕草、象徴はそのまま受け取っていいのではないか。

とはいえ、正直なところ、シェーンが何処へ向かうのかは、どちらでも構わない。あのラストシーンが特に印象的であることに変わりはないが、あれが名場面として成り立つのは、本篇の繊細で重厚な表現があってこそだ。細部に古さは否めないとはいえ、いま観ても心に響く、珠玉の傑作なのである。

関連作品:

『荒野の七人』

『許されざる者』

『アパルーサの決闘』

![シェーン [DVD] シェーン [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51o1NDn1HVL._SL160_.jpg)

コメント

[…] 関連作品: 『タクシードライバー』/『アビエイター』/『ディパーテッド』/『シャッター アイランド』/『ヒューゴの不思議な発明』/『ウルフ・オブ・ウォールストリート』/『沈黙-サイレンス-(2016)』/『アイリッシュマン』 […]