結局、毎日書いてしまった……来週からはセーブします。出来るものならば。

幼少期はどこまで続くかな~、と思ったら、一日で一気にトキは大きくなり、高石あかりにバトンタッチ。きちんと、あの幼少期とその後の体験を経て熟成されたキャラクターになっています。

史実のうえでも、小泉セツは織物工場で働いていて、技術を身につけるため、織物の見本帳を自ら作っていた。これも現在、小泉八雲記念館にて催されている、小泉セツを掘り下げた企画展に展示されています。学業は諦めねばならなかったけれど、探究心は健在だったことがこの織物見本からも窺える。既にだいぶ職を転々としているらしい司之介とはだいぶ違う。

稼ぎ手を増やすために婿を取る、という発想もどうやら本当のことだったと考えられます。世は明治になったとはいえ、まだ女性の地位が低く、家系を守ることが優先されていたこの時代、ままならぬ嫁入りは普通のことで、この場面で婿を取る、というのは、むしろ金のために売り捌かれたり、大店に嫁がされたりするよりはましだったはず。

史実を知っている人にとっては、このことも含め、既に人物描写やその判断に、緻密な配慮があることが窺えます。もうちょっと詳しく触れたいけど、やっぱりここは後回しで。

しかし本日、最も注目すべきは、小泉セツをモデルとする以上、絶対に外せなかったエピソードが含まれていること。それが終盤の、八重垣神社、鏡の池で行う縁結びの占いです――あれ、どうやら実話らしい。少なくとも私は複数のところで聞いている。出典がどこなのか解らないくらいに。八重垣神社の立て看板にはあっただろうか?

ただ、実は成り行きがちょっと違う気がする。もしかしたら、その辺も来週の第2話以降に触れられるのかも知れません。だからここでは伏せますが、知りたくてたまらない人は調べてね。

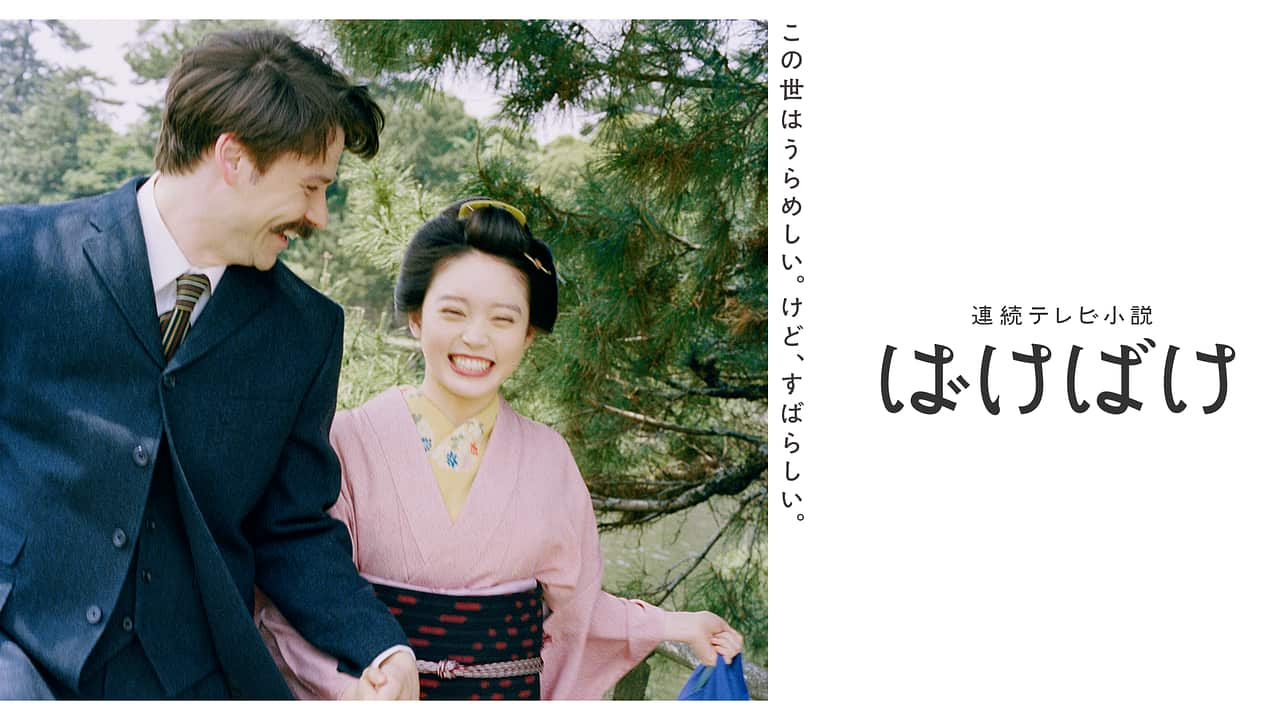

というところで一週目が終了。なるべく細かく探らないようにしつつ、それでも確認していた配役や、主題歌の情報、そして制作陣のポリシーを聞くにつけ、これは安心して観ていられそう、とは思ってましたが、その想像を超えて丁寧で安心感のある仕上がり。時代の転換期だからこその苦難をしっかり織り込みつつも、逞しさとユーモアで乗り越えようとする姿は微笑ましく、奥行きはあっても重苦しくない。朝ドラとして異色、といいながら、ものすごーく朝ドラに相応しい余韻をもたらす作品になっている。普段は一週目なんて様子見のつもりで、多少の欠点には目をつむるものですが、今回はもう既に、最後まで完走するつもり満々です。

ちなみに、私が八重垣神社を訪れた際は、朝早すぎて、まだ社務所が開いていなかったので、とりあえずこの鏡の池は見に行くだけにしました。

凍ってました。

なので、社務所が開いてから、お守りなどは授かりましたが、占いはやりませんでした。凍ってたのは、前日から雪が降り積もり、この日は陽が射していたものの、かなりの冷え込みだったせいです。凍った池にただ占いの紙と賽銭が乗っかってたら、それはそれで面白い絵にはなったでしょうけど、でしょうけど!

参考文献

企画展『小泉セツ ラフカディオ・ハーンの妻として生きて』図録(小泉八雲記念館)

コメント