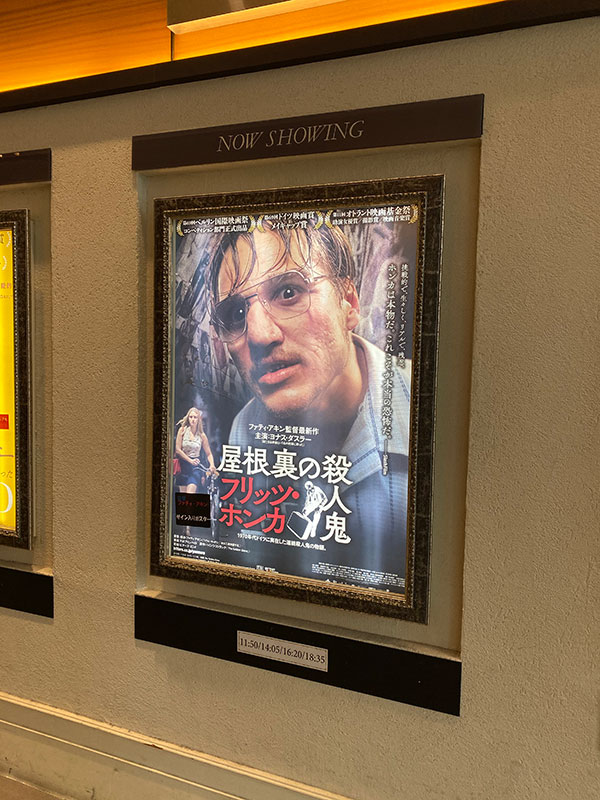

原題:“Der Goldene Handschuh” / 原作:ハインツ・ストランク / 監督&脚本:ファティ・アキン / 製作:ヌルハン・シュケルジ=ホルスト、ファティ・アキン、ヘルマン・ヴァイケル / 撮影:ライナー・クラウツマン / 美術:タモ・クンツ / 編集:アンドリュー・バード、フランチェスカ・シュミット=ケルナー / 衣装:カトリン・アッシェンドルフ / メイク:ハイケ・ハインライン、ダニエル・シュレーダー、リザ・エーデルマン / 録音:リヒャルト・ボロウスキ、マティアス・シュミット / 音楽:F.M.アインハイト / ミュージック・スーパーヴァイザー:ヒア・ホフマン / 出演:ヨナス・ダスラー、マルガレーテ・ティーゼル、カティア・シュトゥット、マーク・ホーゼマン、ハーク・ボーム、トリスタン・ゲーベル、ソフィー・シュミット / 配給:Bitters End

2019年ドイツ、フランス合作 / 上映時間:1時間55分 / 日本語字幕:吉川美奈子 / PG12

2020年2月14日日本公開

公式サイト : http://www.bitters.co.jp/yaneura/

ヒューマントラストシネマ有楽町にて初見(2020/02/20)

[粗筋]

フリッツ・ホンカ(ヨナス・ダスラー)が初めて殺人を犯したのは1970年のことだった。ハンブルグにあるアパートの屋根裏部屋に連れ込んだ年輩の娼婦を暴行の末に死なせてしまったフリッツは、遺体の処理に苦慮した挙句、遺体をバラバラに切断したうえで遺棄を試みる。だが、すべてを運ぶことは出来ず、一部は壁板を外した裏に隠すのだった。

それから4年後。フリッツは学校帰りの女のふっくらとして瑞々しい肢体に魅せられる。昂りを抑えられず、フリッツは入り浸っている酒場“ゴールデン・グローブ”で娼婦を誘いを重ねるが、事故で鼻が折れ曲がった醜い容貌を嘲笑われるだけで、誰も寄りつかなかった。唯一、フリッツの奢った酒に口をつけたのは、ゲルダ・フォス(マルガレーテ・ティーゼル)という年老いた娼婦だった。フリッツは彼女を屋根裏の自室に連れ帰り、顔を殴りながら犯す。

翌朝、自分がいないあいだに出ていけ、とゲルダに言い残し出勤したフリッツだったが、住むところも失っていたゲルダは部屋に居座った。自ら進んで家事を行うゲルダを不承不承置き続けたフリッツだが、彼女に30歳の娘がいることを知ると目の色を変える。契約書と称して用意した手紙で、ゲルダに娘を差し出すように命じ、ゲルダもそれを受け入れた。

ゲルダの娘と結婚すればまともな男として認められる――そんなフリッツの目論見は、ゲルダが姿を消したことで水泡に帰す。フリッツはそれからも、屍体の一部を壁のなかに隠した屋根裏部屋で暮らした――

[感想]

本篇を観てしまうと、フィクションのなかで描かれる殺人など所詮は“絵空事”だ、と実感せずにいられない。

むろん本篇とてドキュメンタリーではない。しかし、ハインツ・ストランクという作家による書籍を原作として挟みつつも、あくまで実際に起きた事件を可能な限り忠実に描こうとしたようだ。それゆえにこの作品には、フィクションではありがちな殺人というものへの“憧れ”とでも呼べそうな美的感覚が皆無に等しい。

フリッツ・ホンカはひと目で忘れられなくなるような特徴の際立った容貌をしていた。東独から西独に移り住んでのちに遭遇した交通事故がもとだったそうだが、他人はそんな事実に配慮しない。拒絶され蔑まれ、その果てに居ついたのがあのアパートの屋根裏部屋であり、場末の酒場“ゴールデン・グローブ”であったことは想像に難くない。

そこで彼が犯す殺人に、ポリシーなど微塵もなく、まして計算などいっさい見られない。衝動のままに女を部屋に誘い込み、乱暴に犯し、諍いの果てに激情して殺害に及ぶ。本篇最初で描かれる殺人に関してだけは、遺体を外に捨てに行こうとする知恵は見せるが、けっきょく全身を運び出すことは出来ず、部屋の壁を取り外して隠す、というあまりにも場当たり的な対策を選ぶ。

これほど杜撰な犯行であったにも拘わらず、捜査の手が及ぶことがなかったのは、被害者がすべて孤独に年老いた娼婦であり、身寄りもなく、不在を認識する相手が存在しなかったから、に過ぎない。恐らくそれすらもホンカの狙いではなく、彼の容貌の醜さ故に、そういう孤独な娼婦、食いつなぐのにも往生するような者が辛うじて近づいていく。また必ずしもホンカが呼び込んだ娼婦を殺害していたわけではない、というのは、犯行の期間がまちまちであることからも窺える。その無計画性もまた、ホンカの犯行を発覚に導かなかったのだろう。

つまり、ホンカの犯行は、社会の最底辺でこそ起きうる者だった。犯行に及ぶのが貧しく虐げられたものなら、殺される側もまた貧しく虐げられるものだった。その事実が、映画の中で描かれる犯行の様子からも窺えることに、慄然とせざるを得ない。

そして本篇はそうしたフリッツ・ホンカの凶行を、昂揚や戦慄を煽るような演出を使うことなく淡々と描いていく。日常的に汚い言葉を吐き、欲望の赴くままに娼婦を部屋に誘い、衝動的に殺めていくその様子が、すべて地続きで語られるのだ。殺害したあと、いちおうは懸命に隠蔽を図っているようではあるが、最初の事件から時間を経ても発覚しない、という事実に安心しきっているようで、屍体を隠した部屋に誰が来ようと頓着せず、無造作に新たな犯行を重ねていく。この男の人生において、殺人という行為が日常に組み込まれてしまったかのようなさまに、心を蝕まれていくような気分になる。

最終的に事件は発覚する。ある意味で自然な経緯でもあったが、こういう事態に発展しなければ、恐らくこの男はなおも屍体を積み重ねていったはずだ。警察がろくに機能せず、ホンカや場末の娼婦たちの生活に社会が関心を抱いていなかったことがあからさまに解る構造に、最後まで暗澹とさせられる。

この物語から教訓を見出すことは難しい。ホンカがなるべくして殺人鬼になってしまったのと同様に、犠牲者たちもまたなるべくして犠牲になってしまった。強いて言えばそこに貧困という強烈な軛と、その負の影響を断ち切るシステムの必要性を訴えている、ぐらいは言えるかも知れない。事実――果たしてこれが実際にあったことかは作品から推し量ることは出来ないが、劇中ではひとりだけ、ホンカに命を奪われる前に逃げ出すことに成功した娼婦がいる。

しかし実は、ホンカ自身にも、凶行の連鎖から逃れ得たかも知れない時期は訪れるのだ。だがけっきょくは、自らの容貌や長年染みついた悪習によって、ホンカは薄暗く汚れた屋根裏部屋へと戻り、犯行を重ねる。奇しくも、ひとり生き延びた娼婦に手を差し伸べたのも、ホンカに変わるきっかけとなったかも知れない一瞬を与えたのも、宗教に絡んでいたことが興味深い――抜け出そうとする意志が強くなければ、泥を啜るような生き方を続けるほかない。信仰もまた、そこに縋りついてでも抜け出す意志がなければ救いえないのだ。

この映画そのものが、ある意味では殺人鬼そのものだ。理屈も理性もなく、残酷に心を打擲し殺そうとしてくる。そこに嫌悪感をもつひとも恐らく少なくないはずだ。しかし、社会の貧困が生み出しうる闇の沈殿を息苦しいまでに描ききった本篇が、ある意味で極致に達した傑作であることは否定できないだろう――あまりに描写に容赦がなく、おいそれとひとに薦めることは出来ないけれど。

関連作品:

『モンスター』/『殺人の追憶』/『ゾディアック』/『テッド・バンディ』

『ジョーカー』/『ジョジョ・ラビット』/『パラサイト 半地下の家族』

コメント