開催当日の洞光寺山門の様子。キャストや関係者の名前をあしらった幟がたくさん。

例年、初日夜の部を選ぶことの多い私ですが、今回はスケジュールを諸々考慮した結果、初めて昼公演での参加となりました。明るいうちに移動できるのはとても助かる。松江は好きな街だけど、歩こうとすると明かりが乏しくて、視力の心許ない私にはまあまあ大変なのよ。

別項で記した通り、食事は簡単に済ませただけなので、今回も入口前で出店をしていたジビエ料理店のいのししコロッケと、酒林堂八雲限定パッケージのジャーキーを購入。ジャーキーは後日に残して、コロッケでお腹の隙間をもーちょっと満たしておいた。

開場すると、席を確保して、買い物に走る。あとで提供されるお酒を、これも後日、自宅で楽しむために1本購入……流れで、この日は数量限定で販売していたサバの塩辛も買ってしまった。他に、これも酒林堂八雲のキーヴィジュアルをあしらったレモネード、そして毎回買ってる、おつまみ研究所の柿の種しか入ってないボトルを購入。

一通り買いたいものを押さえたあと、席に戻ってアンケートの、本篇を楽しむ前に書けるところを埋めていたら、いきなり座長・茶風林さん登場。通常はスタッフが務める前説がてら、このイベントの特徴である、複数の店舗が参加する物販についての説明。

要は、縁日のような趣を目指しているらしい。軽食もドリンクもある、アルコールもおつまみもあって、様々な角度からイベントを膨らませている。そう言えば、ちょっとご無沙汰している東京版の酒林堂では開場前に、茶風林さんが店主となってヨーヨー釣りの屋台を出していたこともありました。

そんな具合に思い入れが強かったからか、茶風林さんは物販の宣伝に夢中になるあまり、肝心の前説を忘れて戻りそうになったのでした。

茶風林さんが役目を済ませて裏に戻ると、ややあって照明が落ち、本篇スタート。

前半の演目は小泉八雲原作『鏡の少女』。足利義政の御世、神社再建の資金を工面するため京に上った神職・松村兵庫が借りた邸宅で起きた怪を巡る怪談……というより神話に近い話。

題名に覚えがなかったのですが、確認すると、かなり短めで描写もあっさりとした作品で、かなり膨らませている。

前回公演で小泉八雲を演じた川原慶久さんがふたたび同役として登場し語り部となり、中心人物となる松村兵庫に、スペシャルゲストの山口勝平さんが扮している。ちなみに勝平さん、この演目での立ち位置が私の目の前でした。

ほぼ地の文のみでまとめられた原作を、登場人物それぞれに台詞を与え、演劇的にしているのはもちろん、題名にある鏡の少女を初めとする、超越した存在を多く登場させ、台詞と音響を用いたスペクタクルに昇華してます。音だけなのに、壮大なファンタジーアクション映画を眺めるが如き風情。

このところ、オリジナルの作品が多かったので、小泉八雲の怪談を採りあげたのは、ドラマ『ばけばけ』にあやかった、というのもあるでしょうけれど、原点回帰という点でも嬉しい演目でした。やっぱりこのイベントは怪談がよく似合う。それでいて、座長が役を割り振られていない、というのがまた面白い。

続いてお清めの時間。茶風林さんがこの企画を立てたいちばんの理由かも知れない、ようは宴席です。

今回のお酒は吉田酒造の特別純米 出雲、月山。理由はこのあと明らかになる。おつまみはおにぎり海老天、練り物などを詰めたミニ弁当……遅い朝食、食べ過ぎなくて良かった。

程なく茶風林さんが登場、まずは番頭役の肘岡拓朗さんと絡んで、今回後半の演目に至る経緯や交流をスライドショーにて解説。月に一度の酒林堂チャンネル生配信でだいたい紹介済みのことばかりでしたが、改めて、茶風林さんの島根での活動が盛んなのを実感します。

そして客演陣を呼び込んでのプレゼント大会です。協力企業や、茶風林さんといえば、のあの作品のグッズなどを、チケット券面に記された整理番号を使った抽選でプレゼントしてもらえるのです。

まあまあ数を用意しているので、比較的当選率は高いんですが、それでも当たらなきゃ当たらない。まして私は前回、前々から欲しかった、それぞれの回の公演台本と同じ体裁で編んだ自由帳をもらっている。2回連続はあるまい、と淡い期待程度に留めて眺めてました。

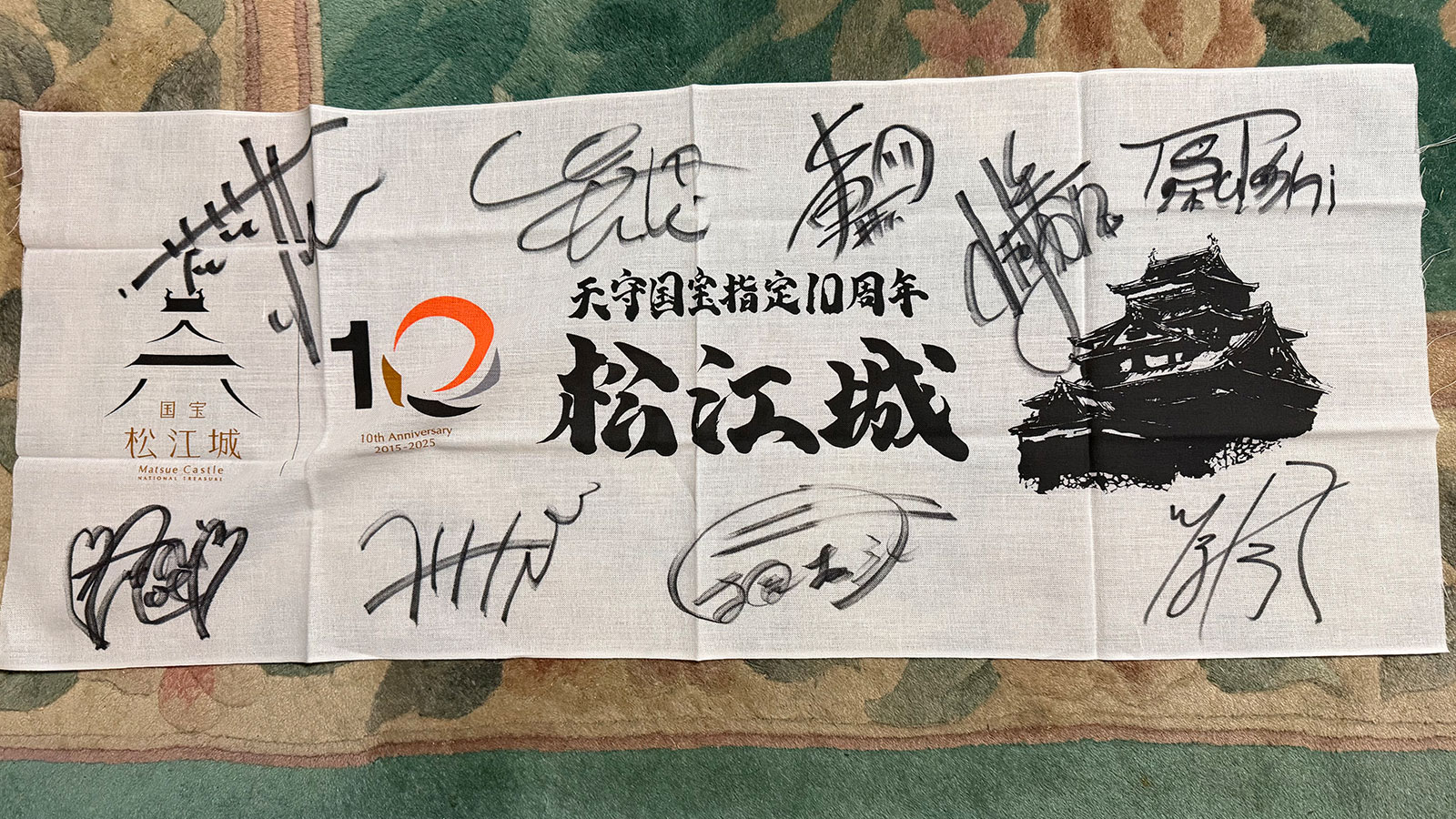

しかも、松江城国宝登録10周年を記念した手拭いに、今回のキャスト全員がサインした、目玉中の目玉です。各公演で2枚しか用意されていないので本っ当に貴重。日程ゆえにだいぶヘヴィな移動を強いられたイベントでしたが、これだけで報われた気がします。

プレゼント大会から少し時間を空けて、後半です。

後半の演目は、『国宝松江城、堀尾吉晴伝』。松江藩初代藩主と、彼が松江城を築くに至った経緯を、史実を踏まえつつ、酒林堂らしい趣向とユーモアを織り交ぜて描いたオリジナル作品です。

冒頭で、松江城が国宝指定に復帰した経緯を、だいぶ露骨なお笑い要素を入れながら綴り、堀尾吉晴の来歴を、謎の語り部が語る体裁です。

机を用意し、講談のように語っていくのも、酒林堂ではときどき使われる手法ですが、今回はこの語り手の役割を、いつもの茶風林さんではなく、このイベントのマドンナとも言うべき伊藤美紀さんが務めている。キャラクター的に、堀尾吉晴は座長本人が演じる方が相応しく、ならば茶風林さんが語り手となるのはバランスが悪い、というのも理解出来るんですが、ここはちょっと驚かされました。

武勲を上げながらも主君は敗れ、浪々の身となっていたときにひょんなことから織田信長に召し上げられ、時の権力者に認められのし上がっていくさまを、色んなパロディも交えつつ描いていく。その経歴が優れた築城の知識を吉晴にもたらし、松江城の建築へと繋がっていく。それにしても、その立身出世ぶりの表現の仕方が実に俗物っぽくていい。伝わりやすいのも事実だったし。

堀尾家は不幸な経緯により藩政にはほとんど携わることなく、松江藩と松江城は京極家に引き継がれ、最終的には徳川家と縁のある松平家が幕末まで治めることになる。しかし、本篇の中でも語られていたとおり、その繁栄と、街としての形が現代まで残ったのは、吉晴公が松江城とその城下町を見事に整えたから、と言える。国宝指定10周年は、その功績を振り返るのはいい機会です。『ばけばけ』ムーブメントを横目に、こちらを題材に採り上げるのも頷ける……が、そもそも八雲の生涯は昨年度にやっちゃってるからね。

挨拶のついでに、次回の予告っぽい演し物がちょこっと挟まって、無事に終演。実は茶風林さん、荷物の重量オーバーで予定の飛行機に乗ることが出来ず、公演ギリギリに到着したんだそうです……伊丹空港に下ろされないだけマシですし、まあスケジュール通りに終わったので結果オーライ。

観客が退場していくのにつれて、出口付近では必然的にゲリラ的なサイン会が勃発する。私は前回、抽選に当たって得た、台本と同じ形で編まれた自由帳に、出来るだけ演者のサインをいただいて帰る! という目標を立てていた、の、ですが――サイン入り手ぬぐいを当ててしまったことで、微妙にモチベーションが下がってしまいました。加えて、基本的には人見知りで気を遣う方ですから、他の方と会話されているところへ割り込んだり、引き留めてサインをお願いする、ということが出来ず、どうにか茶風林さんと山口勝平さんから頂戴するのが精一杯でした。会場に到着するまで、余裕が皆無だったせいで、買うつもりだったサインペンも入手し忘れ、山口勝平さんには線の細いボールペンでお願いしたのも悔いが残る……が、それすらも、サイン入り手拭いである程度帳消しになってるし、だいぶ情緒がおかしくなっている。

今回は、これまでになく強行軍でしたが、それに見合うだけの成果はありましたし、しんどいけれどそれも楽しかった。色んな意味で、記憶に残る回となった気がします……それでも、来年は出来れば、2泊ぐらい取れば余裕を持って行動出来るようなスケジュールで実施して欲しいな……せめて、松江怪談談義と繋がった日程にして欲しい。

コメント